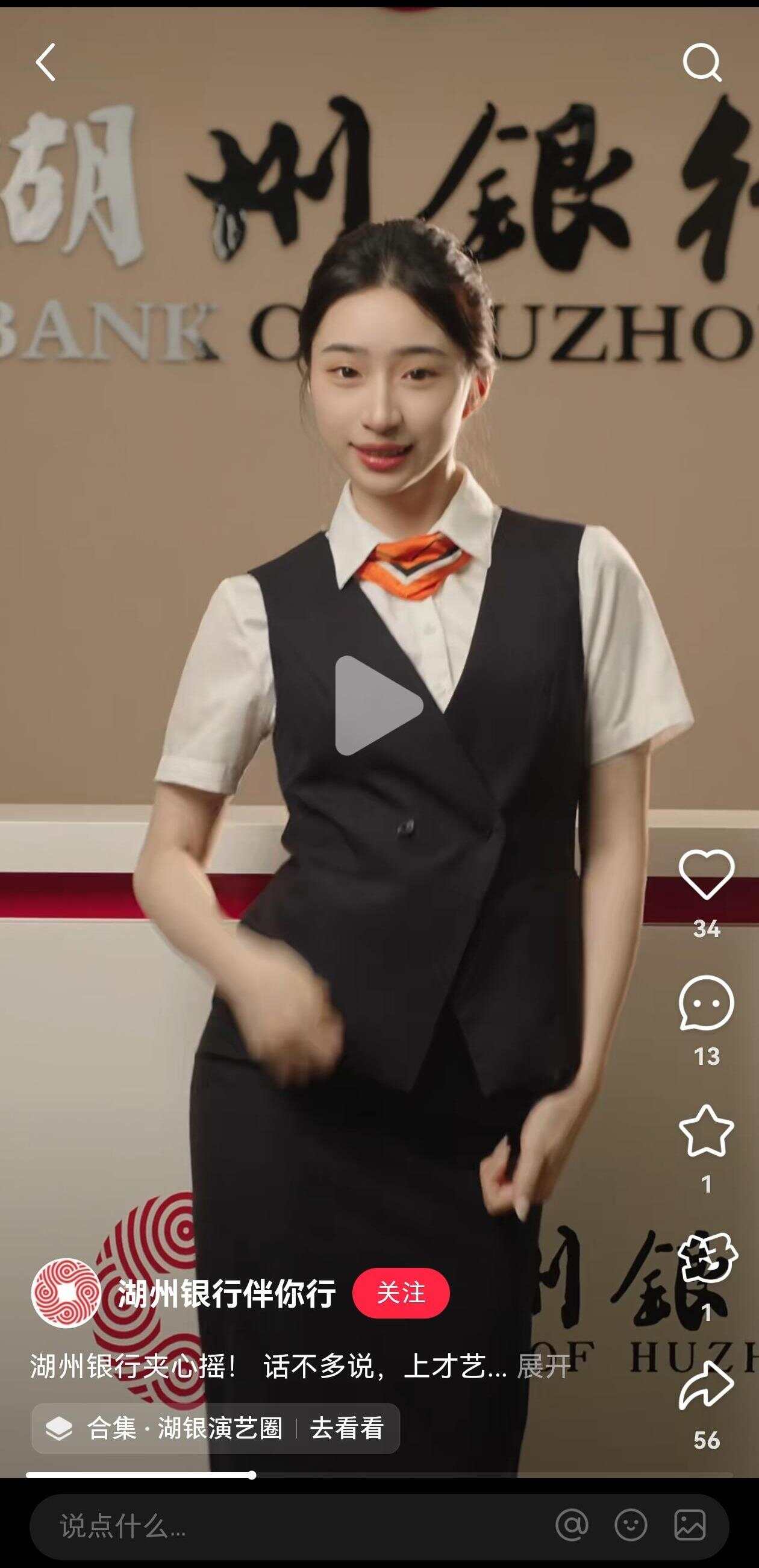

近日,湖州银行小姐姐在社交媒体上的 “夹心摇” 引发了广泛争议。银行官方账号通过员工展示才艺来引流,这一现象不禁让人深思:在追求流量的当下,金融机构的营销边界究竟在哪里?

一向给人 “高大上” 印象的金融机构,近年来在社交媒体上频频发力,试图打破刻板形象,实现年轻化转型。几年前,招商银行官方账号在 B 站的 “千花舞” 走红,开启了银行业在社交媒体出圈的先河。此后,包括平安等各大金融机构纷纷效仿,在抖音、小红书、B 站等平台跑马圈地,通过发布古风变装视频、舞蹈视频、轻喜剧等内容吸引用户关注。

这种现象的背后,是金融市场格局的深刻变化。随着人们消费和储蓄习惯的改变,零售金融迅速崛起。年轻一代逐渐成为金融服务的主要消费群体,他们成长于数字化时代,更倾向于通过社交媒体获取金融信息和服务。金融机构为了维系用户、不被市场抛弃,主动拥抱年轻人,选择在社交媒体平台进行营销,这无疑是一种顺应时代潮流的积极尝试。能够打破原有的刻板、保守思路,下沉到年轻人喜爱的营销平台,本身就是一个很大的突破。通过有趣、生动的内容,金融机构可以拉近与年轻用户的距离,提升品牌知名度和亲和力,为业务拓展奠定基础。

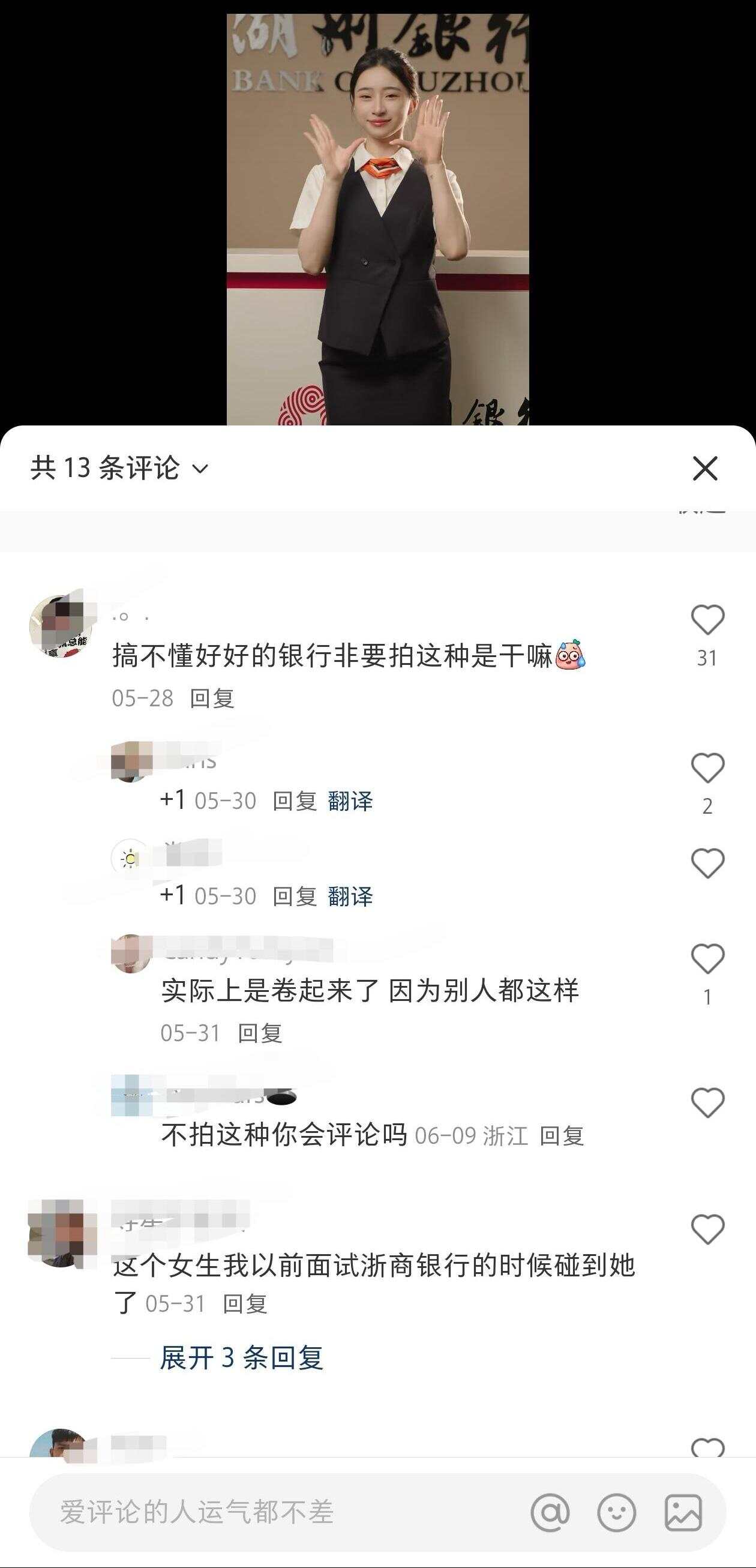

然而,像湖州银行 “夹心摇” 这类过于娱乐化的营销方式,也引发了诸多质疑。金融机构毕竟不同于娱乐媒体,其核心业务是为客户提供专业、严谨的金融服务。在营销过程中,如果过度追求娱乐化和流量,可能会导致用户对其专业性产生怀疑,影响品牌形象。过于娱乐化的内容容易造成审美疲劳,一旦新鲜感过去,可能无法持续吸引用户关注,甚至会引起部分用户的反感。这种营销方式与金融机构的业务定位是否相符,也值得商榷。如果为了短期流量而忽视了核心业务的专业性和稳定性,无疑是舍本逐末。甚至有网友直言,拍摄此类视频的背后,是银行业内卷化的写照。但是作为金融机构,为了流量一定要这样吗?是员工主动愿意展示还是迫于无奈的“被营业”?

金融机构在社交媒体营销中,应找到娱乐化与专业性之间的平衡点。可以利用社交媒体平台传播金融知识、分享投资经验、解答用户疑问,以专业内容为基础,适当融入趣味性元素,提升用户的接受度和参与度。

湖州银行小姐姐的 “夹心摇” 事件为金融机构的社交媒体营销带来新的思考。在流量时代,金融机构既要积极拥抱变化,利用社交媒体拓展业务,但也要坚守自身的专业定位和品牌价值,避免过度娱乐化带来的负面影响。只有这样,才能在激烈的市场竞争中赢得用户的信任和支持,实现可持续发展。

文、图 | 羊城晚报财经评论员 戴曼曼