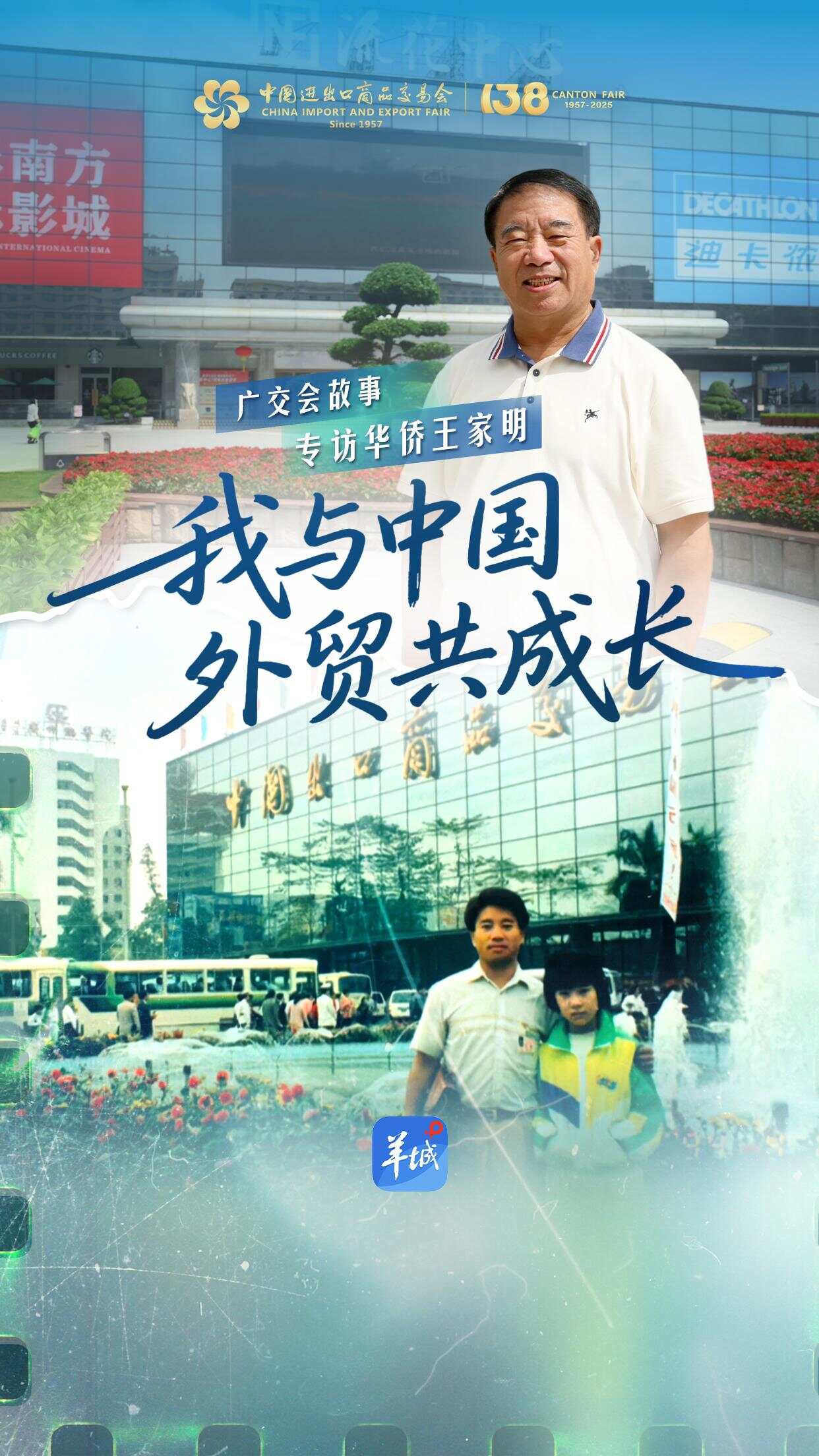

“第一届广交会是1957年,我也是1957年出生。”王家明笑着说,语气轻快,却带着一种命运的巧合,“我觉得自己的人生和广交会,好像有某种特殊的关联。”在广交会场馆旧址流花路的入口,他停下了脚步。作为一个离开中国三十四年,足迹遍及巴拿马、墨西哥、委内瑞拉、加拿大的华侨商人,每次回到这里,他的心中仍会涌起波澜。

他回忆道:“我前后参加了三十多届广交会,一开始是出口商(国内外贸公司),后来转为进口商(华侨外商),真切地见证了中国外贸的成长与壮大。我们这一代华侨,看在眼里、记在心里,为国家的发展感到自豪。”

旧证件里的岁月,映照广交会的发展变迁

作为华侨,王家明的身份天然带有“桥梁”的意味——他根植于祖国,又立足海外。他在国内的起点、在海外的闯荡,以及广交会不断扩展的历程,交织成中国改革开放进程的生动切片。

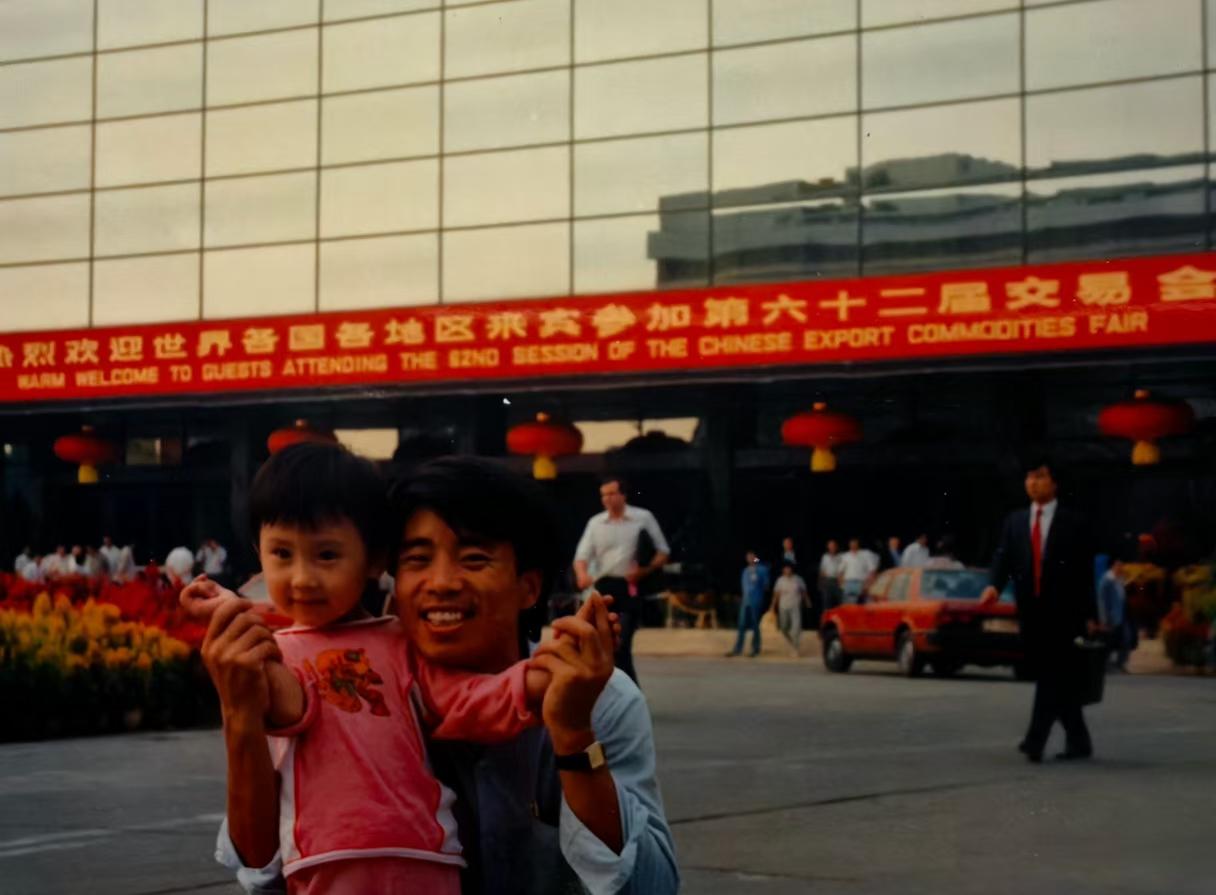

一见面,他便把自己保存的各种广交会证件、邀请函和合影照片摊开在桌面上。纸张微微泛黄、折痕斑驳,却依然清晰可辨。证件、照片承载着时间的痕迹,也记录着他与广交会交织的岁月。

回到流花路旧址采访时,他感慨万千,当年的展馆如今已改建为商超,但旧照片中仍保留着搬迁前的合影,仿佛能把历史拉回眼前。

“1981年我第一次参加广交会,当时是第50届。场馆还没有现在这么现代化,每次开幕,外面总挂着大彩球,各国外商进场后,场面十分壮观和热闹。”王家明回忆,人山人海、金发碧眼的外国采购商让他既新鲜又兴奋,“在里面问路、交流,都要用英语,也让我第一次深切感受到国际化的重要性。”

他清晰记得第一次踏进展馆时的震撼,“里面真的太大了,大概18万平方米,商品种类丰富,很多外商前来采购。对中国来说,这个平台太重要了。”广交会的展位向来紧俏。每到报名环节,各省都积极争取获取更多的参展摊位,有些摊位甚至紧张到可以倒卖几手,还供不应求。

热闹而激烈的竞争,让王家明深刻体会到中国外贸的活力与广交会对中国出口企业的影响力。

他从1981年到1991年,每年春秋两届都亲身参与,开始他是黑龙江省外贸局驻广州办事处的工作人员,主要为黑龙江省外贸系统参加广交会人员服务,包括布展、办理进馆证、住宿、飞机票、火车票等。后来他调入广东省外贸进出口公司,作为出口商参加广交会,对外直接出口成交。

“那段时间让我看到了中国制造的魅力,也了解了中国外贸出口的各个环节,从中看到了不少商机。”王家明说道。

在广交会找商机,“侨”见跨国商贸的无限魅力

广交会,被誉为“中国第一展”,不仅是观察中国经济发展的重要窗口,也是一个“永不落幕”的舞台。它连接世界各地的贸易,见证无数企业的成长与蜕变。

对王家明而言,广交会不仅是一场展会,也是一部与人生交织的外贸编年史。

1991年,王家明奔赴巴拿马。两年后,他再次踏上广交会的展馆,但身份已从国内外贸出口企业工作人员,转为“华侨采购商”,选择的赛道是圣诞产品,目标锁定整个拉美市场。

“圣诞产品在拉美特别受欢迎,每当圣诞节来临,当地人舍得花钱,用圣诞灯把自己家装饰得五彩缤纷。我对这个产品市场前景看好,而采购的主要场所就是广交会,也借此帮助中国制造走向海外。”凭借对中国产品的了解和海外市场的把握,他频繁往返两地,成为中国产品走向世界的重要桥梁。

在那个年代,国际货运尚不发达,通讯也不便,订单谈判、样品对接、价格博弈几乎都集中在展会现场完成。他熟悉产地、成本、品控,了解哪家工厂能改款,哪家企业能压价。

这种“半个行内人”的身份,使他成为中国产品走出国门的关键节点,也让他的商业眼光与广交会的发展轨迹紧密交织在一起。

“可以说,没有广交会,我就没有今天。”王家明坦言,他的创业经历与广交会的发展息息相关。“当时在流花路参观的时候,展馆还没有现在这么大;如今到了琶洲场馆,整体面积迅速扩大。作为华侨,我的感受非常深刻。”

“永不落幕”的舞台,见证中国制造的生命力

广交会展馆几经搬迁,见证了中国对外贸易的发展与壮大。

从1957年在中苏友好大厦起步,到1959年迁至起义路,再到1974年落地流花路,直至2003年首次在琶洲举行,并于2008年整体搬迁至琶洲,广交会不断扩张的展馆面积,映射着中国对外开放的步伐。

站在琶洲展馆前,王家明感到既熟悉又欣喜,“第一次来琶洲的时候是第100届和101届,场馆比流花路大了好几倍,那种震撼和兴奋,我现在还记得。”

展品的变化,也让他直观感受到时代的转折。“过去以劳动密集型产品为主,到琶洲以后,高端科技产品明显增多。你会发现,中国制造已经走过低附加值阶段,越来越多创新型、科技型产品登上了舞台。”

面对电商和线上交易的冲击,广交会是否依旧重要?王家明回答坚定而清晰:“当然,今天信息更发达,很多产品网上就能找到,但为什么大家仍愿意千里迢迢来广交会?因为这里有金字招牌。尤其是出口欧美的产品,质量至关重要,客户要摸得到、看得见,才能放心。更重要的是,这里有面对面的信任感。”

经过多年发展,广交会如何保持源源不断的生命力?在王家明看来,广交会之所以能“永不落幕”,不仅在于它不断与时俱进,也因为它承载了跨国商贸之外的情感与温度。

如今,王家明已过花甲之年,不再参展,但依然为国家的发展感到自豪:“广交会作为中国最重要的对外贸易窗口之一,永远都有生命力。我们的国家会随着世界形势发展,与时俱进,把更多产品推向世界。”

广交会仍在继续。新的展品、新的买家、新的机会层出不穷。从一个个真实的商贸故事,可以窥探到历史的纵深与现实的脉络交织,这不仅是一场展会,也是一部关于中国与世界如何彼此靠近、彼此成就的长卷。

策划|吴江

统筹|刘佳宁 孙绮曼

文字|詹淑真

图、视频|严锦程

海报设计|谭颖琳